「西日本横断紀行 4日目 (八代~吉松~三角~熊本)」

[2013/9/3]

早朝5時40分、二度寝してしまった僕はホテルを出て一目散に八代駅へ向かった。

まだ真っ暗闇の中、人吉行きの始発列車が定刻通り出発する。

昨日は佐世保から長崎を経て八代まで到達したが、今日は主に肥薩線と豊肥本線を辿っていく。

肥薩線を吉松まで往復乗車、その後は八代から鹿児島本線で熊本へ。

さらに熊本から豊肥本線に乗って大分へ向かう、というのが今日の大まかな行程だ。

肥薩線 [八代~人吉]

今はローカル線だが、かつては鹿児島本線の一部で重要幹線として機能していた肥薩線。

運転系統は3つに分かれており、八代~人吉間は川線、人吉~吉松間は山線と呼ばれる。

沿線には数多くの鉄道遺産が残っており、蒸気機関車、ループ線、スイッチバック、古き良き木造駅舎、

そして矢岳~真幸間の日本三大車窓と、鉄道好きにとっては聖地のような場所だ。

現在はそれら遺産を観光資源として活用することで、路線の集客が図られている。

朝靄の中を列車は進む。昨日の大雨で川は増水している。

川線の区間はずっと、日本三大急流の球磨川に沿って走っていく。

見通しは予想以上に悪いが、雨が降らないだけマシと思ったほうがいいかもしれない。

肥薩線 [人吉~吉松]

人吉に到着した。ここから、肥薩線の一番の見所である山線区間に入る。

県境の険しい山間にあたるこの区間は、一日5往復しか列車が来ない。

日中の2本の便は観光列車の「いさぶろう・しんぺい」なので、純然たる普通列車は片道3本のみとなる。

車両はキハ31形。国鉄末期に製造された、ワンマン運転に特化した一般形気動車だ。

八代を発車すると、列車はさっそく上り勾配に差しかかる。

通称「矢岳越え」といわれる、標高差約430mもある峠を越えていく。

急勾配を上り続け、隣の大畑駅に到着。

全国でも唯一の、ループ線の中にスイッチバックがある駅だ。

どういうわけか「駅舎に名刺を貼ると出世する」という噂があり、待合室にはおびただしい数の名刺が貼られている。

ホーム端には、SL時代に機関士が使っていた洗顔場が残る。

降りてゆっくり観察したい駅だが、普通列車なので着いたらすぐに発車となる。

逆方向に発車し、列車はZ型のスイッチバックに突入。

次の矢岳まで一気に約240mもの標高を稼ぐのだ。

スイッチバックを抜けループ線を上ると、今度は最大30パーミルもの上り勾配が続く。

蒸気機関車としては限界に近いこの急勾配を、かつては特殊装備のD51が重連で挑んでいたという。

もう今となっては、半ば伝説のような場面が繰り広げられていた場所だ。

エンジン全開で勾配を上りきると、一旦小さな平地に入り最高地点の矢岳駅に到着する。

標高は537m。ここからは下りだ。

矢岳を出るとすぐに、列車は全長約2kmの矢岳第一トンネルに入る。

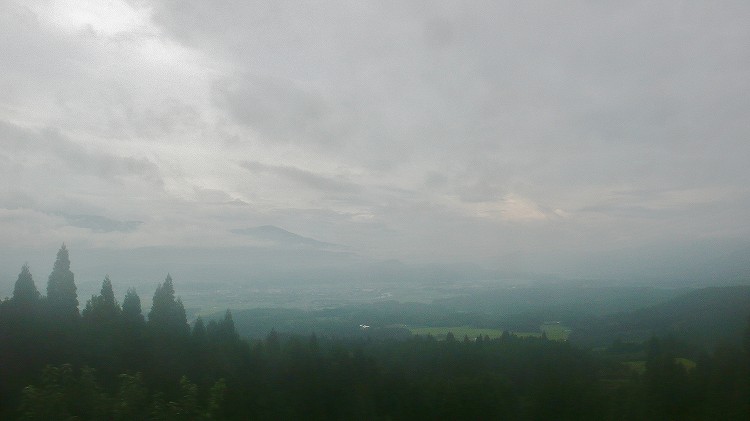

そして長い長いトンネルを抜けたところで、肥薩線一番のハイライトとなる日本三大車窓が広がる。

トンネルとトンネルの合間なので、山の上というより空中を漂っているような気分だ。

遠くに霧島連山が霞んで聳え立つ。天気が良ければ桜島も見えるらしい。

絶景区間を過ぎて矢岳第二トンネルを抜けると、列車は再びスイッチバックに差しかかる。

そして「真の幸せを呼ぶ」真幸駅に到着する。

駅名にちなんで、ホームには「幸せの鐘」が設置されている。

しかしここでは数十年前に大規模な土石流が発生しており、駅・集落もろとも飲み込んでしまったという。

それ以後近隣の人家が全て移転したため、駅そのものは秘境駅となっている。

快調に峠を下りていく。少しずつ高度が下がり、田んぼや人家が多くなる。

最後の最後までダイナミックな景色が続くから本当に圧巻だ。

吉松駅

やがて、人吉から一時間で列車は終点の吉松に到着した。

昔は鹿児島本線と日豊本線を繋ぐ重要拠点として栄えた駅だ。

しかしどちらも新線が開通してから支線扱いとなり、今はこじんまりとしたローカル線の駅といった趣である。

駅舎は鉄筋コンクリート造りの立派なものだ。待合室には座敷があり、囲炉裏も設置されている。

駅前広場は整備されており、資料館があったり動輪が展示してあったりと見所は沢山。

ただ駅周りには売店が一切なく、少し歩いたところにコンビニが一軒あるのみだ。

一番の見所は、広場端に展示されているC55型蒸気機関車。

保存状態は良好、運転室も開放してある。

スマートな機体と、放射状のスポーク動輪が美しいC55。

塗装も現役時代を再現しており、今にも走り出しそうな感じだ。

一通り探索した後、キリのいいところでホームに戻った。

かつて機関区があった名残で、駅構内はかなり広い。

肥薩線は昔から訪れてみたかった路線である。

鉄道好きなら行くだけで幸せになれるようなところだし、乗客は鉄道ファンと思しき人がほとんどだ。

山線区間は感動の連続であり、無茶してでも本当に来てよかったと思う。

九州横断特急

吉松駅の滞在時間は約50分であった。

9時6分発の折り返し列車に乗り込み、元来た道を戻り再び人吉へ。

すぐに八代まで戻りたいのだが、次に来る八代行きの普通列車は2時間半後である。

なので、この区間だけ接続の良い特急に乗車する。

ホーム向かい側に、側面まで真っ赤に塗りたくられたキハ185系が停まっていた。

「九州横断特急」という、堅実一点張りな名称も個人的には好みだ。

計画通りに復路を辿れているものの、このとき自分は致命的な状況に気付いた。

携帯で情報収集しようとしたのだが、何故か電波が全く繋がらない。

アレッ!?と思って色々いじってみるが、直る気配なし。いつのまにか壊れていたらしい。

結局携帯の電波は繋がらず、電話もメールも一切できなくなった。

あと頼れるのは、手元にあるコンパスの時刻表のみ。ただ、昔の鉄道旅はこれが普通だったわけだ。

そう思うと気分が少し楽になった。

何ともいえない不安に駆られながら、列車は定刻通り11時5分に八代に到着した。

どうにでもなりそうな気分だが、まずは5分後に発車する鹿児島本線に乗って熊本に向かう必要がある。

時刻表に色々書き殴って何回もルートを確認。あとは運次第だ。

鹿児島本線 [八代~宇土]

このまま真っ直ぐ熊本に向かおうと思ったが、ちょうど八代と熊本の間に興味深い路線があった。

三角線という、宇土半島の先端へ向かう小さなローカル線だ。

往復でもそんなに時間がかからないし、せっかくなので行ってみることにした。

九州横断特急から降りて数分後、八代から熊本行きの普通列車が出発する。

車両は815系。九州に入ってから、JR九州の斬新な車両デザインには常に驚かされっぱなしだ。

八代から20分ちょっとで、三角線の起点となる宇土に到着する。

三角線 [宇土~三角]

宇土到着から10分ぐらいで、三角線の単行列車が入線してきた。

全列車が鹿児島本線の熊本まで乗り入れているが、起点はここ宇土からとなる。

宇土を出ると、列車は宇土半島の北岸に沿ってゴトゴト走っていく。

これぞローカル線といった、素朴で静かな景色の中を進む。

あいにくの天候だが、車窓は素晴らしいの一言だ。

しばらくすると、進行方向右側に広大な干潟が広がる。

いかにも観光みたいな佇まいはなく、時流から離れた風景に懐かしさを感じる。

やがて、宇土から30分ちょっとで終点の三角に到着した。

明治32年開業と大変歴史の古い三角線だが、天草五橋が架かるまでは、ここから最寄りの三角港から出る定期船を利用する人々で賑わっていたという。

駅構内の奥に車止めがある。盲腸線の終着駅に着くとまず車止めを見たくなるものだ。

かつては、この先に貨物の線路が延びていたらしい。

パッと駅構内を観察した後、すぐに発車する折り返し列車に乗って熊本へ向かった。

元来た道を戻り、宇土から鹿児島本線に乗り入れ列車は終点の熊本に到着。

壊れた携帯を何とかしたいので、まず駅近くに携帯ショップがないか探してみる。

しかし、パッと見たところで駅前には全く見当たらないので断念。

ここ熊本からは豊肥本線に乗車し、全線乗り通して終点の大分を目指す。

遅れが出なければ大分到着は19時過ぎとなる。総じて約5時間の長旅だ。

次の列車の発車時刻が迫っていたのですぐ駅ホームに戻り、0番線で豊肥本線の列車を待った。

コメント

肥薩線 いいですね。あこがれの路線の一つです。

天気が悪かったようで、残念でしたね。台風には勝てません。

でも、こんなに強行軍なら、食事を楽しむ余裕はなかったんじゃないですか?、

もし、駅弁を食べてらっしゃったら、今度はその紹介もしてくださいね。

肥薩線は本当に素晴らしかったです。

完全に気力勝負でしたが、行けただけよかったのかな~と思います。

乗り鉄に徹したのでのんびり食事はできませんでしたね。

日中はパンとおにぎりばかりでした(笑)。